Memo_The Characteristics Approach to The Measurement of Population Aging

Sanderson W.C., Scherbov S., 2013, “The Characteristics Approach to The Measurement of Population Aging”, Population and Development Review, 39(4), 673—685.

Sanderson系Stony Brook University经济学教授、奥地利国际应用系统分析所(IIASA)高级研究员,其研究兴趣集中在概率人口预测、老龄化测算,合作者Scherbov系IIASA世界人口项目(World Population Program)主任,兴趣点也是老龄化测算等。在老龄化领域,这两位学者的贡献十分重要。

他们在这篇论文中主要提出了一个新的老龄人口定义方法,通过特征法取代传统法,即新的动态指标(Variant Characteristic Ages)替代传统静态指标(Constant Characteristic Ages)(一般是65岁),老龄阈值的计算纳入了时间的变化。这主要考虑到随着预期寿命的提高,现代人60岁的身体状态与19世纪60岁人的身体状态已经截然不同,僵化的老龄阈值阻碍了我们理解死亡、健康的变化情况。

具体而言,论文内容可以分为两个部分,第一,如何测量特征法?参数使用随时空两维度变化的预期余寿、65岁死亡率、生命历程比率等,方法使用样条插值平滑。第二,特征法的意义,如政府动态调整养老金领取资格等。借助牛津大学老年所Založnik(2017)研究员的样条函数,我对该方法以及其2005年的前瞻中位年龄阈值法,均编写了R程序以完全复现论文内容,并可移植在中国社会应用。就其具体内容可以扼要如下。

一、指标背景

据补充查阅,对老年阈值的讨论,可以分为三个阶段,20世纪初的粗暴指定、1970年代至1980年代的过渡阶段、以及千禧年后的动态阶段。具体而言。

20世纪初的粗暴指定阶段,可以追溯至1916年,美国社会学家Isaac Rubinow(1913)将65岁定义为老年阈值,正是在这个时期,疾病和死亡率开始比前几年显著上升。(Scherbov S和Sanderson W,2020)

1970年代至1980年代的过渡阶段。主要是Ryder(1975)认为,学界对年龄的关注是关注其年龄背后的退化或依赖程度,因此,不以出生后的年数,而是以死亡前的剩余年数(即预期余寿)是一个很好办法。但Ryder在当时的观点并没有得到学界注意,主要是两个问题,其一,他使用的数据是稳定人口数据(Coale-Demony西区表),而不是真实数据,其二,老龄化在当时并不是学界感兴趣的话题,当时主要的政策问题是欠发达国家的人口快速增长。在Ryder之后,学界较为代表性的讨论是Siegel与Davidson (1984b),他们使用了美国1920年至1980年间的普查数据,根据预期余寿(REL)为10年、15年的年龄作为老龄阈值。但这仍然存在问题,主要在于老龄阈值仍然是按照主观指定的某一特征,进而计算与之相关的年龄,由于人口持续变动,跨人群比较存在问题。

千禧年后的动态阶段。在这一时期,主要代表是Sanderson和Scherbov(2005)提出的前瞻年龄(Prospective Age)、前瞻中位年龄(Prospective Median Age),这突破了已往的固定特征,而使年龄阈值可以根据预期寿命的变化而动态调整,且中位数相对预期余寿15年相对稳健。同时,为了能够使不同人群进行比较,其基于某人群的预期余寿中位数,使不同人群的预期寿命标准化,举例讲,即如果2050年40岁的人的预期余寿为50年,而该50年预期余寿对应到2000年是30岁,那么在标准化后的预期寿命人群中,2050年40岁的老人将被分配为30岁。同期的类似讨论,还有如Fuchs(1984)、Heigl(2002)、Shoven(2007)系列文章,不再赘述。

二、具体操作

与Sanderson和Scherbov(2005)的前瞻中位年龄不同,这篇文章为确定阈值α-age,使用了三个特征,其一仍是已往研究使用的REL 15岁,其二是65岁死亡率m(x),其三是65岁时的生命历程比率T(x)/T(20)。

具体操作方面。第一,根据特征求解对应单年人口的老龄阈值,使用插补法,第二,对多个年份求出老龄阈值后,对多年份间进行单年插补,第三,按每单年阈值插补对应的人口数量,以求对应的老龄化程度。

论文展示了其对德国、日本、俄罗斯及美国在1950年至2010年间的老年阈值结果,α-age(基于特征的老年人比例)的观察显示,德国、美国在2010年的比重均低于1970年的比重。换言之,德国和美国的人口实际上一直在年轻化,类似的,尽管按照传统OADR(直接观测65岁比例)计算,日本老龄化增长迅速,但三种α-OADR均表现出为适度老化。此外,俄罗斯的传统OADR显著低于α-OADR,暗示其实际的老龄化程度要比直接观测更高,呈现了其苏联解体后健康恶化情况。上述测算中,基于m(x)的α-age上升最快、基于T(x)/T(20)的α-age上升最慢。

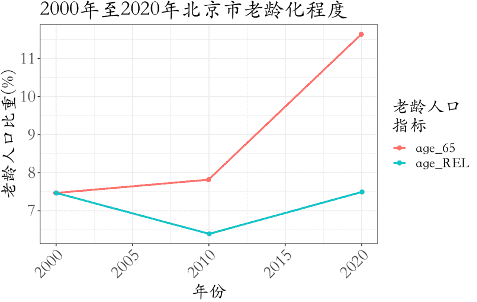

我以同样的方法计算了北京近廿年的特征法的男性老龄化程度,显示了与直接按65岁计算不同的结果,对北京先降低后升高的可能猜测,是与六普后纾解首都人口政策有关。我的复现代码可下载。

最后,论文亦按REL得到的α-age与按T(x)/T(20)得到的α-age,按公式作比,且当年龄大于阈值年龄时的相关参数设为1,得到一个领取养老金的老年关系函数(Elder Relationships),或者说领取养老金比重的函数。在这种关系下,数据显示,即便对俄罗斯来说,随着时间的推移,领取养老金的人也将越来越少。

在实际应用方面,其一,鉴于德国领取养老金的年龄已计划从65岁提高到67岁,并且很可能会进一步提高,老龄阈值可以辅助政策制定。其二,已有对抚养比与经济增长的研究,由于使用静态测算,可能有偏甚至有误。其三,由于老年人群一般在生命的最后几年的医疗保健支出特别高,不考虑人口预期寿命变化的医疗保健支出预测,可能会高估了医疗保健成本的增长,通过特征法计算老龄阈值可以在一定程度修订估计。

这篇论文之后,国际学界也考虑使用其他指标进行测算老龄化(Balachandran et al., 2020),或其他方法如概率预测(Sanderson et al., 2017),中国也有学者参与讨论(吴连霞、吴开亚,2018)。就中国研究而言,以REL 15岁计算α-OADR、65岁及以上计算传统比重,则已有研究认为中国的东部地区α-OADR不断低于传统比重,且α-age对应的老年阈值不断高于65岁;中部地区类似但对应变化幅度次之;但在西部地区(除重庆等外)α-OADR高于传统比重,且两者差距不断减小,α-age对应的老年阈值大多低于65岁,这一发现事实上暗示,由于人口流动,中国的老龄化呈现了很强的区域不平等。

参考文献

[1] Balachandran A, De Beer J, James K S, et al., 2020. Comparison of Population Aging in Europe and Asia Using a Time-Consistent and Comparative Aging Measure[J]. Journal of Aging and Health, 32(5–6): 340–351.

[2] Sanderson W C, Scherbov S, 2005. Average remaining lifetimes can increase as human populations Age[J]. Nature, 435(7043): 811–813.

[3] Sanderson W C, Scherbov S, Gerland P, 2017. Probabilistic population Aging[J]. PLOS ONE, 12(6): e0179171.

[4] Scherbov S, Sanderson W, 2020. New Approaches to the Conceptualization and Measurement of Age and Ageing[M]. Mazzuco S, Keilman N, eds.//Developments in Demographic Forecasting. Cham, Switzerland: Springer: 243–258.

[5] Založnik M., 2017, “Ageing in The Middle East and North Africa–measuring Population Ageing Using Prospective Instead of Chronological Age”, Population Horizons, 14(2).

[6] 吴连霞, 吴开亚, 2018. 中国人口老龄化时空演化特征的比较分析——基于固定年龄与动态年龄指标的测算[J]. 人口研究, 42(3): 51–64.